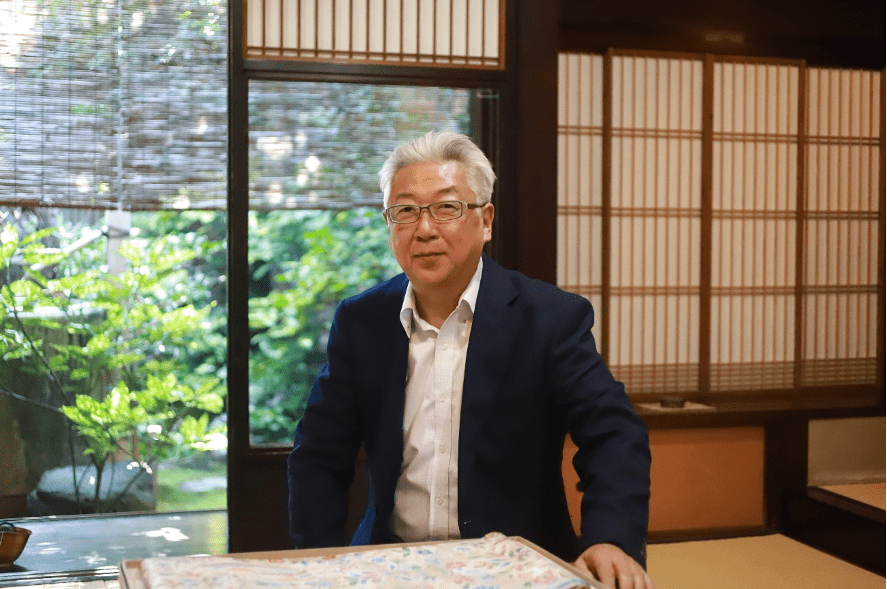

第3回は、帯地の製造・販売を行っている帯屋捨松さんの社長、木村博之(きむら・ひろゆき)さんにお話を伺いました。木村さんは、西陣織工業組合副理事長で催事委員長を務めていらっしゃいます。

──本日はよろしくお願いします。11日・12日の西陣織大会では、公開工房やワークショップ、イベントなど様々に展開されると伺いました。

〈木村さん〉 その通りです。帯屋捨松では年1~2回、イベントをやっています。

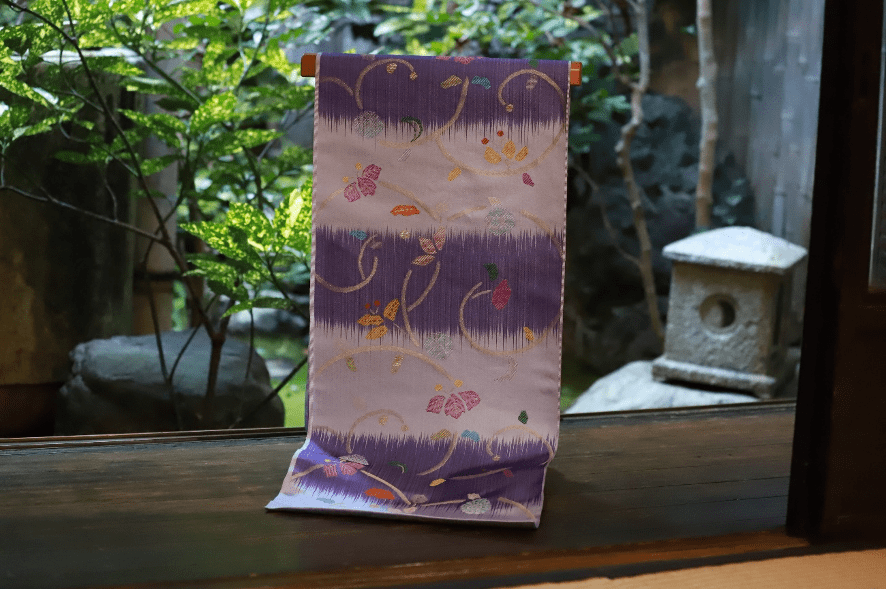

お客さんのもっと帯を見たいという要望で始めましたが、一般の流通では、なかなかひとつのメーカーの帯をたくさん見ることは難しいですから、いい機会だと考えています。お客さんにもっと楽しんでもらえるように考え、イベントを展開しています。

現在は、日本人がきものに接する機会が減り「目利きを唸らせる」よりもみんなに「分かりやすい」ものが評価されがちです。そのため本当に手間のかかるもの、妥協しないもの、需要があるかわからないものを見せる機会がありません。こうしたものをまず知ってもらい、お客さんに「いいもの」を見分けられるようになっていただければと思います。

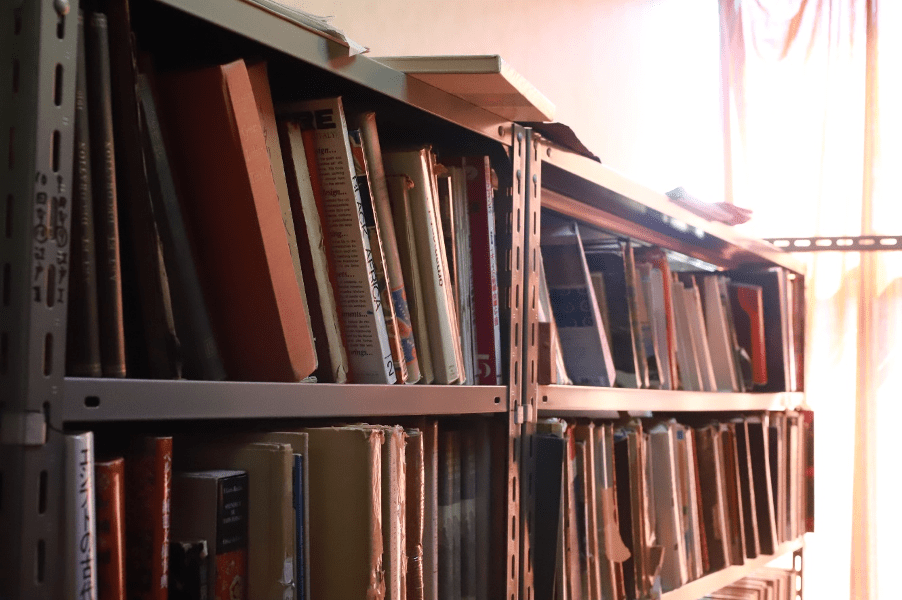

──帯図案の数に驚きました。

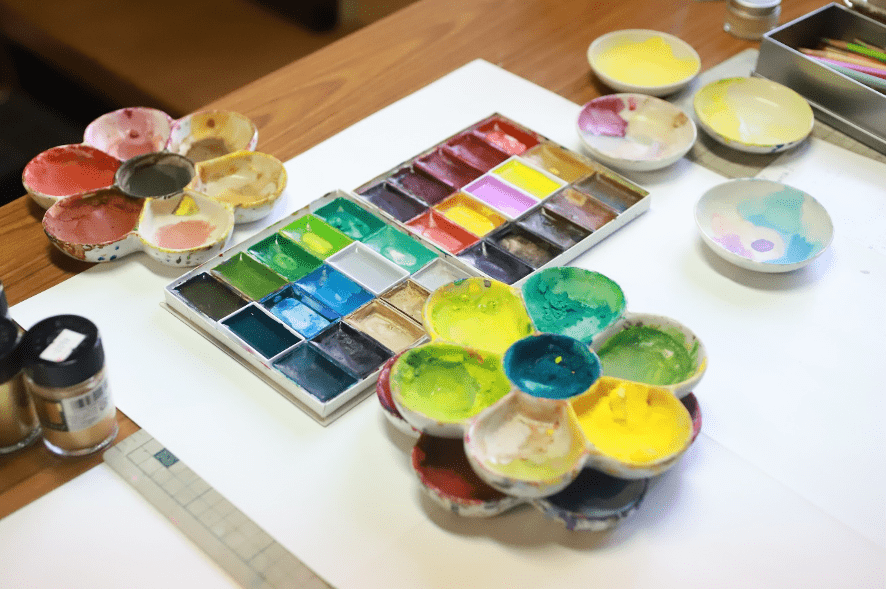

〈木村さん〉 昔のいい時も悪い時も、常に新しいものを作るように心がけていた結果、今の数になりました。帯屋捨松は現社長の父、木村弥次郎さんが図案家・染色家の徳田義三さんに弟子入りした関係で、今でも図案からほとんどを内製しています。帯屋捨松には無数の図案があり、現在でも参考にする場合があります。

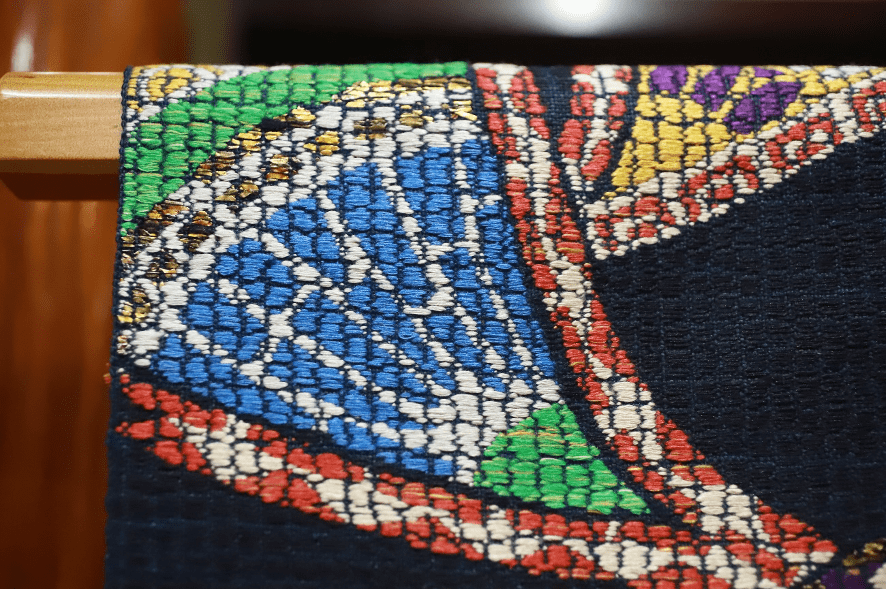

図案以上の帯はできないと考え、細かいものほど細部まで描きこみます。出来上がった図案をどう表現するかが、次の段階です。

──図案室の資料だけでなく、ほかに2部屋、資料室をお持ちなのですね。

〈木村さん〉 国内の資料だけでなく、ペルシャやエジプト、北欧など世界中のあらゆるものから取材しています。ただ無批判にコピーするのではなく、その資料の何がいいのか理解して、図案に落とし込まないと、説得力のある図案は生まれません。

──帯屋捨松さんは、生産のほとんどを西陣で行っています。

〈木村さん〉 丹後に力織機を置いている以外は、すべて西陣です。よりよいものを作りたいと考え、図案を書く人も手織りができる体制を作っています。図案と製品のイメージを繋げるためです。

1色を表現するのに4色や5色を使うことも多くあります。その結果、一つの帯に200色近くの色糸を使うこともあります。

──種類の多さに驚きました。織機は何台あるのでしょうか。

〈木村さん〉 力織機が10台、手機が15台です。用途や組織に合わせて、大きく分けて30ぐらいの織種の帯があります。力織機と手機でどちらが優れているというのではありませんが、手機は理論上、無限の色糸が使えますし、力織機は杼箱の数に限界がありますから、表現力の点では手機が勝ります。また織物の越数を増やせる分、帯が軽くなります。力織機は現在、丹後にありますが、近々西陣に移そうと考えています。

八寸の帯を織る副蚕糸をはじめ、現在では他であまり使われなくなった糸も、根気よく使っています。続けているから在庫があるのですが、今から新しく始めようと思うとなかなか難しいところがあります。

合理化を進めて低廉化を目指すと、そこから改めて高級路線に戻すのは、技術的にも、時代的にも難しいものです。

──ここまで内製化が進んでいる織屋は、西陣では珍しいです。

〈木村さん〉 満足いくものを作るには、内製に近い形になると感じています。帯屋捨松でも、多くの工程を自社で行っていますし、職人さんに頼む場合も、信頼のおける職人さんに限っています。

──木村さんは催事委員長も務めていらっしゃいます。

〈木村さん〉 先日、福井県鯖江市のRENEWというイベントに参加してきました。この地域は、漆器、和紙、打刃物、箪笥、越前焼といった伝統工芸品や眼鏡、繊維といった地場産業が半径10キロ圏内にギュッと集積しています。それぞれが工房見学やワークショップ等を行い、新しいものづくりを見せていて、大変盛り上がっていました。最近では、ファクトリーショップが34店舗オープンし、ものづくりの担い手として産地に移り住む若者も増えているそうです。

これに倣って、西陣でもイベントを盛り上げていきたいと考えています。

今回の公開工房も、今後定番化させて参加事業者を増やし、地域全体を和装のテーマパークのような形に発展させていくのが目標です。多くの織屋さんたちは見てもらうようなことをしていないと感じていらっしゃるようですが、商品やものづくりの現場を見せ、話をするだけでも楽しんでいただけると思います。

商品を見せる際に、織屋側の希望価格を載せるなどして、帯のよしあしがわかるようになっていただければ、小売店で見る帯やきものの価格が妥当かどうか、判断できるようになっていただけるのではないでしょうか。

また、現在の和装ファンの皆さんは、きものを着る機会を探しているようです。和装の機会を提供することにも繋がりますし、必要とされる事業のように思います。

地域を巻き込んで、規模や効果の大きいイベントにしていければ、新しい出会いが生まれ、化学反応を起こせると考えています。