第4回は、帯地や美術織物の製造・販売を行っている「とみや織物株式会社」の社長、冨家靖久(とみいえ・やすひさ)さんにお話を伺いました。

──本日はよろしくお願いします。まずは西陣織大会での内閣総理大臣賞の受賞、おめでとうございます。

〈冨家さん〉ありがとうございます。長い間出品し続けてきましたが、トップ賞の内閣総理大臣賞の受賞は初めてで喜んでいます。大作が並ぶなか、太鼓柄で賞を取ってしまっていいのかなと気恥ずかしさがありますが。

なぜこんな紋丈の小さい柄でいちばん得票が多かったのかを考えてみると、写実的な表現を得意とした当社独自の技術をフル活用し、金銀糸を多用した煌びやかで幻想的な表現が評価されたのだと思います。

──その独自の製織技術というのはどのような技法ですか?

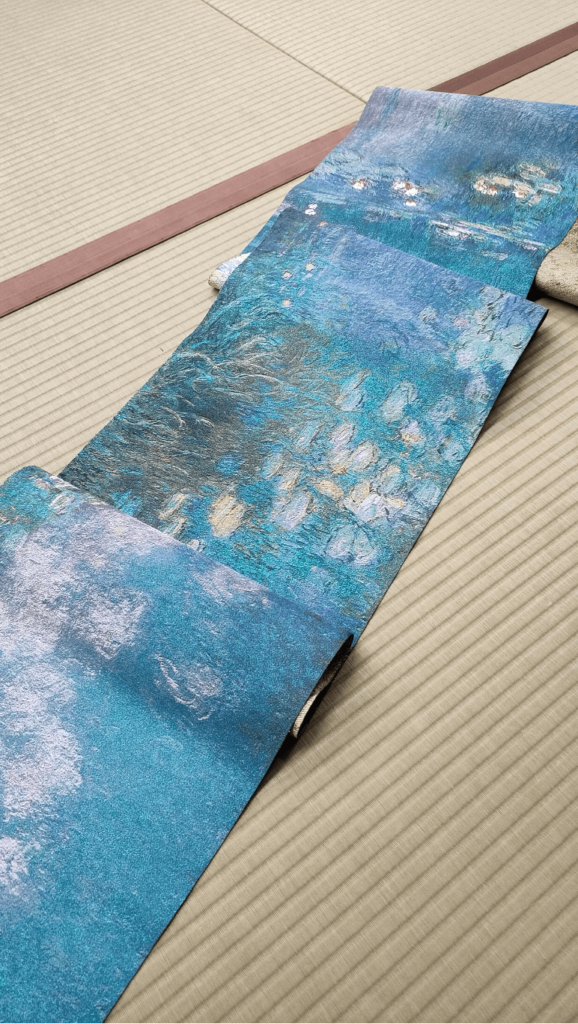

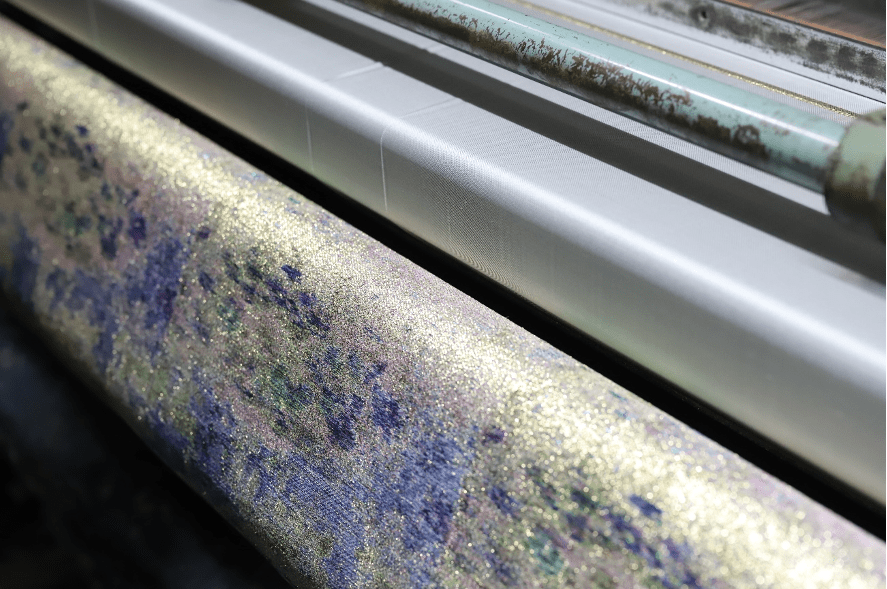

〈冨家さん〉百聞は一見にしかず、です。まずはこの帯を見てください。印象派のクロード・モネの「睡蓮」をモチーフに、絵巻物のように袋帯を作りました。印象派というのは、画家の目に入る映像の「印象」を描き出すようにした新しい時代の絵画として有名ですが、先染め織物でここまでよく表現できたと自画自賛しています。

──もう少し詳しく教えてください。

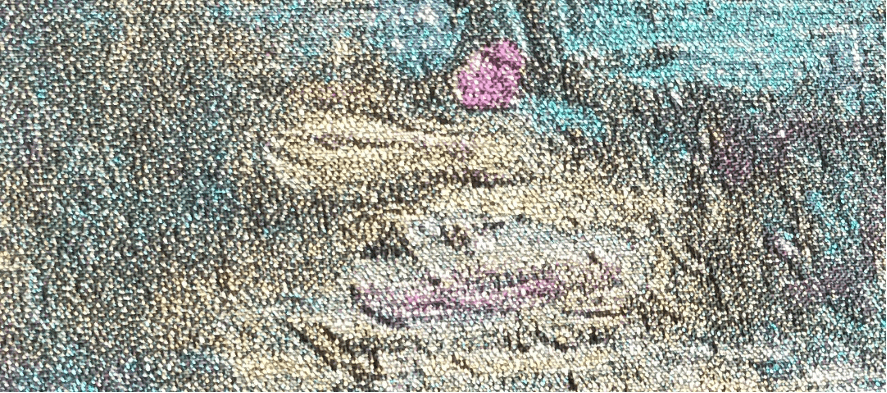

〈冨家さん〉このルーペで拡大して見てみてください。

当社で普段織っているフォーマルの袋帯は、配色の数だけ先に色糸を染めておいて、そのすべての糸を織り込むことによって帯を作っていきます(下図)。しかし絵画のような表現が求められた場合、際限もなく糸数が必要になり、物理的に織りこなすことが困難になります。なので、上の拡大写真のように限られた色糸を配列することにより擬似的に多くの色彩を表現してみようとしたのが、当社独自の製織技術です。例えば赤と白の糸を使い、ピンクに見えるようにするといった具合です。

理屈は多くの方が理解できるどころか、実に簡単なものだと思います。ポイントは理屈でなく、物理的に織れるかどうかということです。同じハイテクでも、ハイ・テクノロジーでなく、ハイ・テクニックです。

──そのテクニック、製織技術はどのように構築されたのですか。

〈冨家さん〉当社はもともと細かい柄を織ることが得意な織屋でした。戦後は手織りではなく、動力を使う力織機を使っています。言葉が難しいかもしれませんが、上は900口のダイレクト・ジャカード、下は両十二丁引箔織機の組み合わせが主たる戦力で、今日まで主にフォーマル向けの引箔の帯を制作してきました。バブル崩壊後も、高コストの自社工房をあきらめずに維持し続け、絶え間ない技術開発を研鑽してきた結果だと思います。

──本社の入るビルの6階には、とみや織物の作品が展示されているギャラリーがあります。

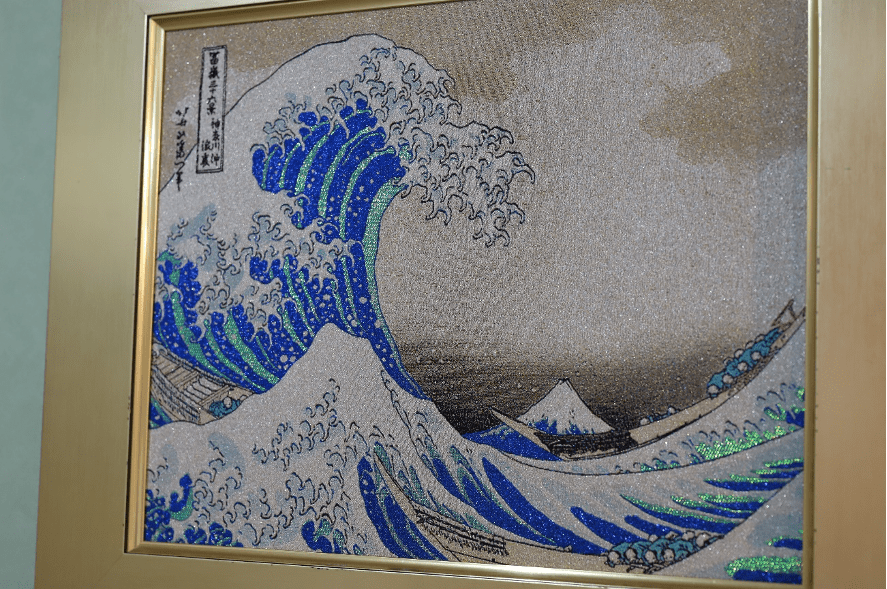

〈冨家さん〉 はい、「西陣織国際美術館」という名前負けしているような立派な名称で運営しています。時代が変わって過去のような問屋さん向けの展示会場は必要がなくなり持て余していたので、頭を切り替えて有料で消費者向けに始めて1年が過ぎました。実は自社の運営でなく、当社のビジネス・パートナー様が運営しています。

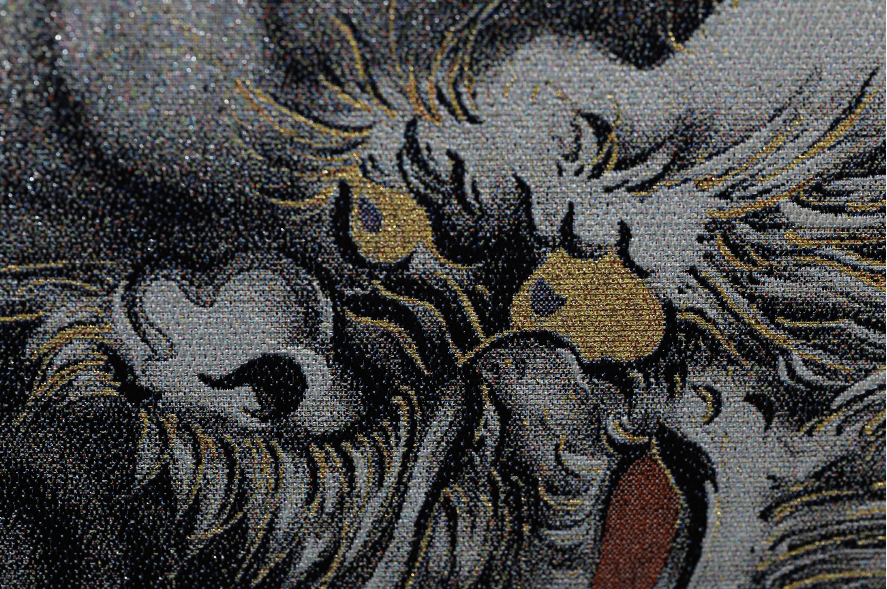

──そこに展示されている美術織物には、例えばどのような特徴があるのでしょうか。

〈冨家さん〉絵画や写真とは違い、実際に金銀糸を織り込むことができるということと絹糸自身も光沢があるので、写真や絵画では表現できない華やかさや質感が出せていると思います。一枚の織物が光の当たり方で異なる顔を見せることもあります。

──今後は、どのようなことに力を入れていきたいとお考えですか。

〈冨家さん〉当社の主戦場であるきもの業界への新しいものづくりによる提案と販売は、継続して続けていきます。美術織物も一定の需要を勝ち取ることができました。関連会社の着付け教室「結衣きもの着方教室」、クリエイターズきものブランド「トリエ」も順調に推移しています。最近は150㎝幅の広幅織機を導入し、インテリア、アパレルなどへの市場開拓を進めています。西陣織、特に小幅のシャトル織機で制作したものをそのまま産業界へ押し出すことは難しく、そのエッセンスを広幅に転用し、世の中になかったものづくりで市場に提案してみたいと思っています。

──広幅織機では、どのような市場を想定されていますか。

〈冨家さん〉世界です。北欧や韓国など内需の小さい国は、商品開発段階から世界を視野に入れています。日本は国内需要が大きかったので、私に今までそういう思考の習慣がありませんでした。日本の少子化、低成長を考慮すると、今後は最初から世界に売ることを念頭に置いた商品開発を行っていく必要があります。また西陣織は世界最高水準の製織技術があり、そのハイエンドの市場が国内だけでは小さく、世界の富裕層に提案していく必要があります。

──最後に、今後の展望をお聞かせください。

〈冨家さん〉今年度、西陣織工業組合では「新市場開拓委員会」を新設しました。その委員会の事業の一つとして、ファッションデザイナーの菅井英子先生に商品ディレクションをしていただき、来年の1月には、世界最大のアパレル向けの生地の展示会「ミラノ・ウニカ」に有志で挑戦します。まったく新しい挑戦になるので、頑張りたいと思っています。