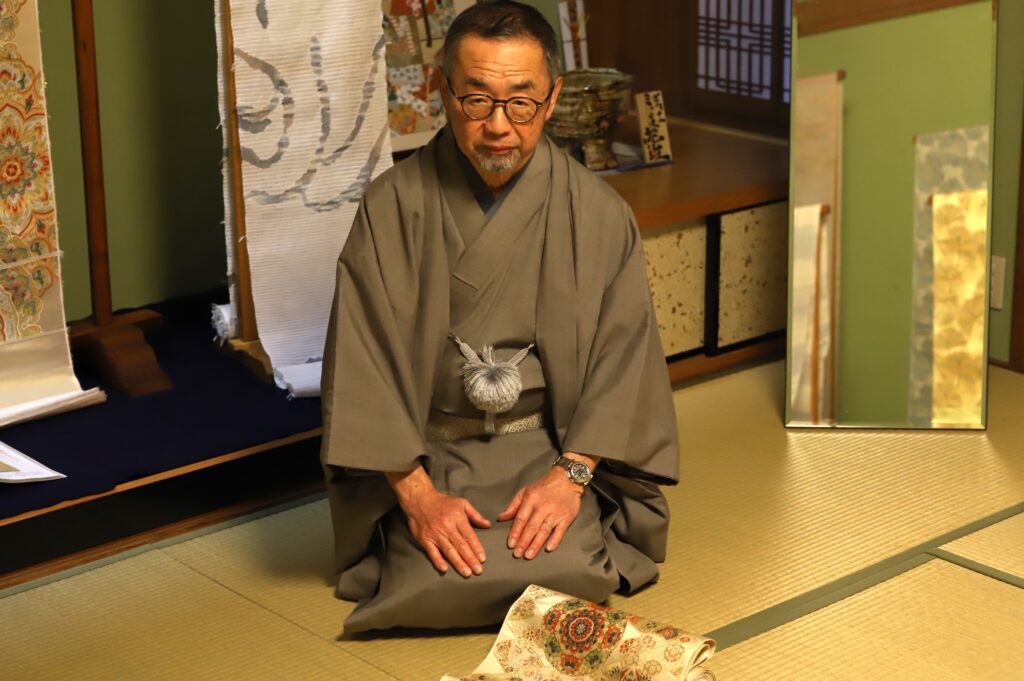

第7回は、帯地の製造・販売を行う泰生織物㈱の社長、酒井貞治(さかい ていじ)さんにお話を伺いました。

──本日はよろしくお願いします。数年前に新社屋を竣工されたとお聞きしました。どのように活用されているのでしょうか。

〈酒井さん〉

新社屋は、本社兼ギャラリーとして活用していく予定です。機能をすべてこちらに移した方がよいとの声もありましたが、仕事をしていくとどうしても汚くなっていきますから(笑)営業所は西陣に残しておきました。おかげでこちらは綺麗なまま使えています。

きもの文化検定の講師もやっている関係で、きもの愛好家の方から会社に来たいとの声をいただくこともあります。ご依頼があれば、ここを会場に勉強会を開くこともあります。

──ほかの人に、貸会場として貸し出すこともあるのでしょうか。

〈酒井さん〉

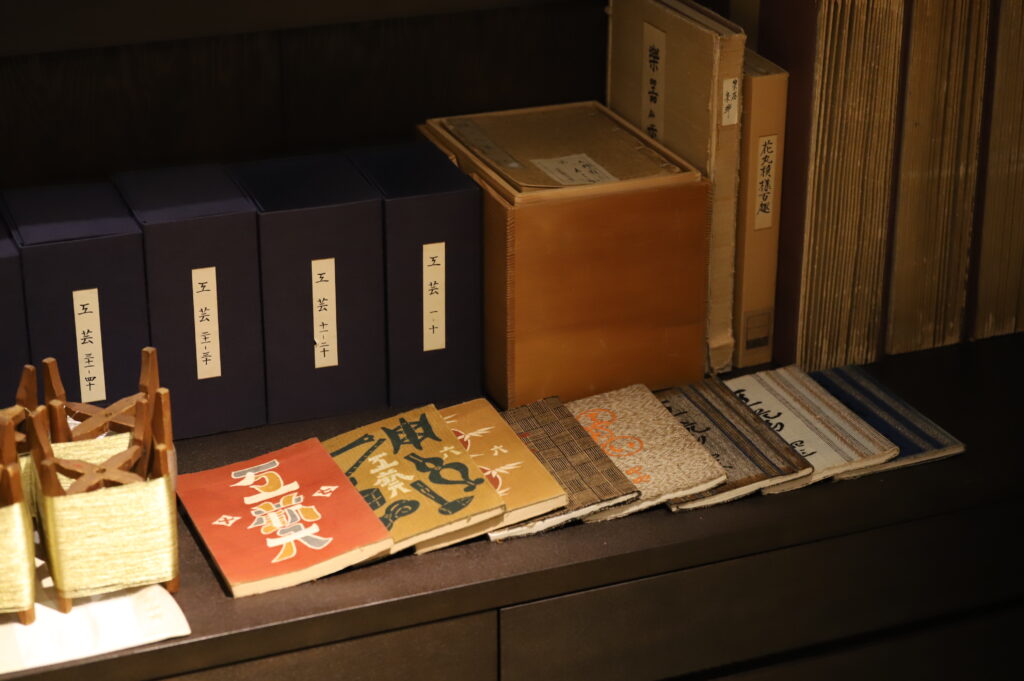

そのつもりはありません。とはいえ、なるべく門戸を開いた形で使いたいと思っています。実際に消費者さんや問屋さん、国会議員さんなどがいらっしゃっています。例としては、2階で織組織等々について解説をし、1階で列品解説を行う形が一つの形としてあります。この形なら西陣織についての理解も深まると考えています。個人としても、昔ながらの西陣の姿や産業の形を伝えていく段階に入っていると感じます。

──新社屋には、紗や絽など夏帯も織れるスクイ織のお家機に加え、ジャカードのついている手機があります。背の高い機屋が、このような京都の中心市街地で見られるのは新鮮です。

〈酒井さん〉

この社屋はもともとカフェとして使われていた建物で、厨房だったところに天井をぶち抜いて、ジャカード織機を置きました。二階から見られるのもここの特色です。出機さんから引き取った織機ですが、例示するのにやはり織機はあったほうがよいと思います。

新社屋には異業種の方々も来られますが、玄関近くに置いてある資料も含め、業界外から見ればすべてが新鮮に映るようです。

──泰生織物さんといえば、夏物やスクイ織の帯も有名です。スクイ織は広い範囲を指す言葉と聞いたことがありますが、他の織組織とどう違うのでしょうか。

〈酒井さん〉

同じようなことが、以前きもの文化検定で問われたことがあります。ジャカードを使った織物には多くの種類がありますが、ジャカードを使わないお家機で織る織物は大別すると二つあります。一方が綴地で織る「綴織」他方が平織で織る「スクイ織」です。つづれが経糸を隠すように織るのに対し、スクイは経糸が見えます。つづれは経糸の色に左右されず、強く色を出せる一方、直角にしか緯糸を入れられません。スクイはその制約がない分、織組織としての表現の幅があります。

──スクイ織の手機で使われている杼も、よく見ると他のものと違い、先が薄くなっています。

〈酒井さん〉

つづれと同様、経糸をすくって緯糸を通す必要があります。そのため薄くなっているのです。西陣全体として、使い勝手のよいように道具を改良していった歴史があります。

──昨年の西陣織大会で入賞されたのも夏帯でした。昔から夏帯を多く織っていらしたのでしょうか。

〈酒井さん〉

昔から織っています。創業当初は袷用のしゃれ帯を織っていました。やがてフォーマルを織るようになり、夏帯も織るようになりました。一時期は売り上げの3割ほどが夏帯だったこともあり、夏帯の強い織屋といえるでしょう。

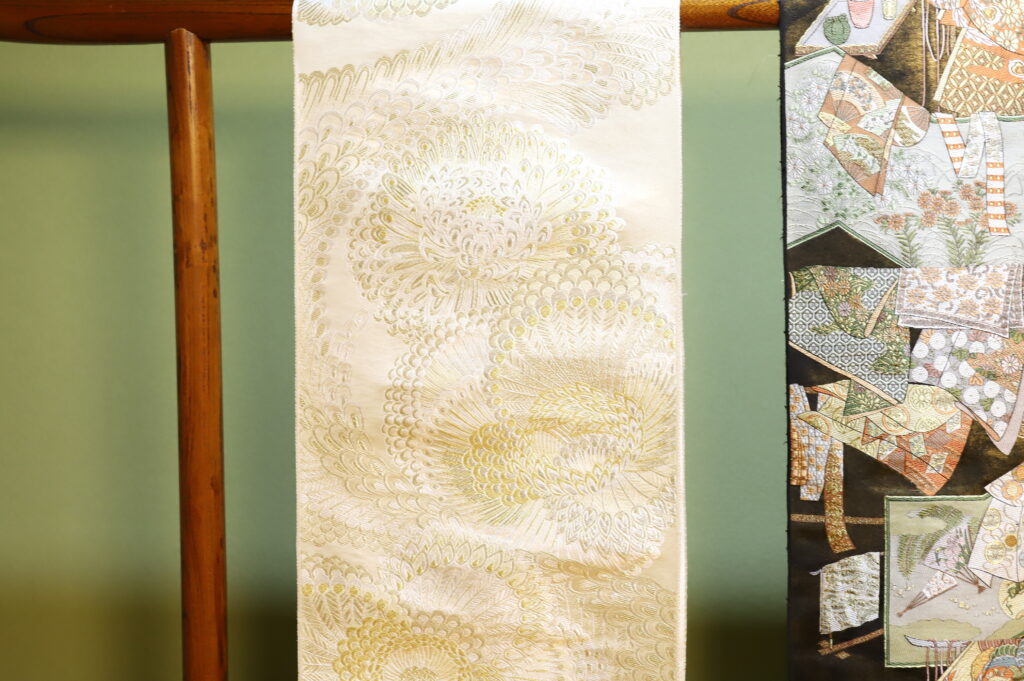

──入学式や卒業式できものをお召しになる方が多くいらっしゃいました。入学式や卒業式で、何かおすすめの帯はありますか。

〈酒井さん〉

入学式や卒業式なら、色無地や訪問着、付下げに合わせるものだと思います。好みの問題もありますが、うちのフォーマル系なら大体合うと思います。特に挙げるなら糸錦袋帯でしょう。金銀糸や引き箔を使った帯で、うちでは0.3mm巾の極細の引き箔を使ったものもあります。

以前はしゃれ物は金銀糸NGでしたが、最近は「しゃれた光」と説明すればそれで受け入れられる時代になってきました。フォーマル系ですが、普段使いできる帯としても締めていただけると思います。

最近はきもの愛好家の方もいろんな着物を持っていらっしゃいますから、やはり何か目線の変わった帯を創っていく必要があります。

──産業資材メーカーと協力した事業も行っているとお聞きしました。異業種との連携は、刺激が多いのだろうと想像します。

〈酒井さん〉

違いを感じる部分は多いです。図案一つ作るにも、例えば人が書けば一つとして同じものができない一方、三つほどのサンプルをコピーし、CGで組み合わせたものを出してくることがあります。これでは味が出ず、面白さがありません。

とはいえ、産業資材として使うには量産も考えなければならず、効率化が必要なのもわかります。このあたりはジレンマです。

他にもコストの問題、耐熱・対光といった性能の部分などがありますが、協力するからには、そのズレをよくなる違いとして活用していきたいと考えています。

──異業種との連携を通して、今後は帯以外も作っていくのでしょうか。

〈酒井さん〉

ブランドを守っていくことを考えると、今後も中心は帯になっていくと思います。異業種の方々と協力することになったのも、西陣織のブランドを期待してのことだと伺っています。取引先との信頼関係を守っていく意味でも、ブランドの源泉である帯づくりは続けなければなりません。妥協しない帯創りを貫徹していく必要があります。

──今後の展望として、どのような課題に向き合っていく予定ですか。

〈酒井さん〉

まず、今の帯づくりを続けていくのが難しいと感じています。材料費の高騰や人の減少など、普通に織屋一本では食べていけない時代になっています。西陣織自体の拡大は難しいにしても、まずは技術の継承が急務です。分業は残しつつ、サプライチェーン全体が協力し合ってやらないといけないと思います。

きものを文化遺産にする流れは目指したいですが、京料理などと違い、まず需要がなければ難しいところがあるのではないでしょうか。民族衣装ではなく、普通の衣装として受け入れられるようにしたいところです。着るのに時間がかからなければ、今より着る機会が増えると思うのですが。

織屋としては、バッグやアクセサリーなどの小物も展開しています。話の中であった産業資材メーカーとの協業を踏まえても、残っていくのはやはり技術だと思います。その前提として感性がありますが、人それぞれ得意分野というものがありますから、その感性に接点があればいいと考えています。産地としての前途は多難ですが、なんとか続けていこうと思います。