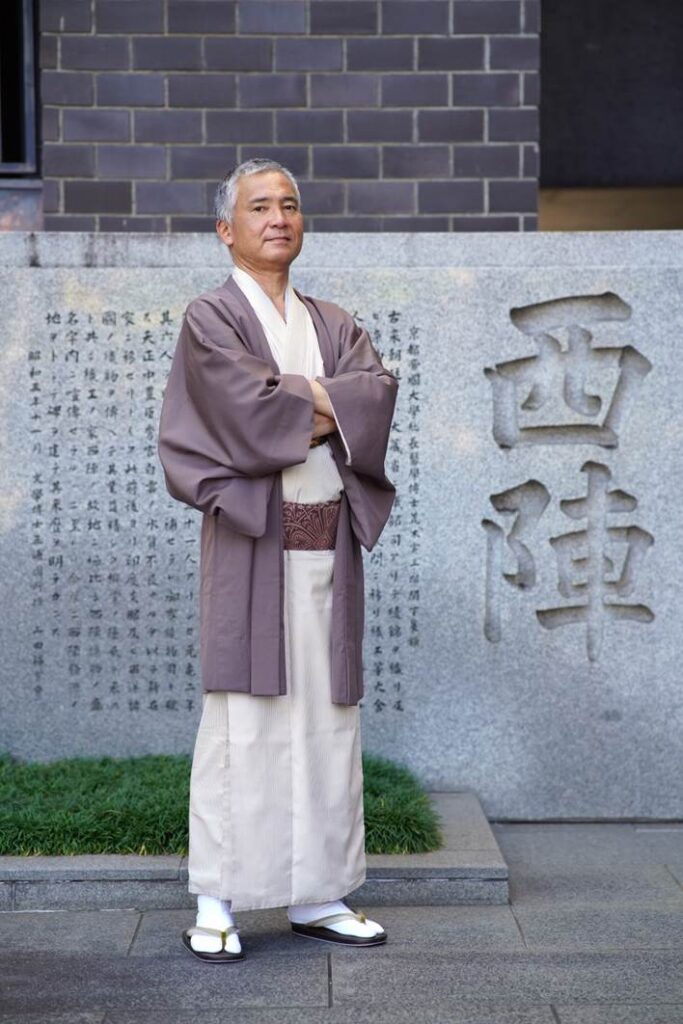

第14回は、帯地の製造・販売を行う㈱梅垣織物の社長、梅垣慶太郎(うめがき・けいたろう)さんにお話を伺いました。

──よろしくお願いします。先日のファミリーセールでは、きものの秦流舎さんと並んでブースを出され、特に盛況だった印象です。

〈梅垣さん〉

今回のファミリーセールは全体として盛況でよかったですね。弊社もB反の商品ではありましたが、お陰様で良い結果を得られました。

うちはフォーマルの帯屋としてやっていますが、帯はきものと一緒に着るものですから、帯単体で販売しようと思ってもなかなか難しい側面があります。そこで秦流舎さんと隣り合ってブースを出したことで相乗効果が生まれたのだと理解しています。そのことに関しては感謝しかありません。

──梅垣さんといえばフォーマルの帯屋さんとして著名ですが、創業当初からそうなのでしょうか?

(梅垣さん)

最初はしゃれ物がメインだったと聞いています。きものが普段着だった時代は、女性はよく羽織を着ていましたし、パーティや式典に出る機会も少なかったので、フォーマルの袋帯は多くの需要が見込める商品ではありませんでした。羽織に隠れるなら半巾帯でよかったですし、そもそも買える層も限られていました。

そこに高度成長期で、女性の社会進出や高級品の需要層が重なる等々の事情があり、フォーマルに需要が生まれた経緯があります。

そこで得意先からフォーマル帯を製作するように依頼があり、大きく商材を変更していきました。

──最近はしゃれ物とフォーマルの垣根がなくなってきていると感じますが、やはり違いは大きいのでしょうか?

(梅垣さん)

確かに垣根は少しずつなくなってきたかもしれません。近年では昔に比べて着物愛好家の方々が増えて、お食事や観劇等おしゃれを楽しまれる方が多くなってきたと思います。

しかしながら結婚式や成人式等の式典などではまだまだフォーマル需要があります。

ただ結婚式でもカジュアルな形態になった事で、着物姿自体が礼装としてのステイタスになり垣根がなくなってきたように思います。

他方、歴史的に見れば江戸期においては公家や武士階級と庶民の着物は素材、デザインにおいても異なったものでした。したがってそこには同じ着物の範疇の中にも様々な相違点があったようです。

──そう聞きますと、しゃれ物からフォーマルへの転換は、簡単ではないように思います。

(梅垣さん)

弊社の場合はしゃれ物からフォーマルに上手く転換できた理由として、弊社の成り立ちが関わっていると聞いています。先代が修行し番頭を務めていたところが、戦前の長谷川市三さんの流れをくむ会社でした。そこで13年修行し、独立して設立したのが弊社です。

先代の奉公先は大変個性があり、帯づくりでは業界でもある意味認められた会社でしたが、お師匠さんが亡くなり、昭和40年ごろには潰れてしまいました。

フォーマルは時代に左右されない意匠である必要があると思います。

他の伝統工芸品と一緒で基礎がしっかりしていないと、ちゃんとしたものは作れません。

時代に応じたフォーマル袋帯の需要に応えるものを創るにあたり、先代の奉公先の師匠は業界では物作りとして評価された業界では一目置かれた人でしたので、その師匠に長い間仕込まれた経験、そこで培った技術をもっていた私どもの先代に白羽の矢が当たりました。取引先との繋がりや信用が後ろ盾となって、しゃれ物からフォーマルにうまく転換できたのです。

──長谷川市三さんといえば、戦前、西陣の組合の組長や京都商工会議所副会頭も務めた名士として著名です。梅垣さんがその流れを汲んでいるとは驚きました。

(梅垣さん)

私も聞いた話ですが、戦前の長谷市には長谷市・泰成・丸三の三事業部があって、それぞれに多くの番頭がいたようです。長谷市さん自身は戦後、西陣を離れて兵庫に移りましたので、そのタイミングでみな独立したようですね。

先代の努力もあるとは思いますが、結局は西陣帯業界の本筋の取引先や職人の皆さんとの関係性によるおかげだと感じています。いくら頑張っても、一人でできることではありません。西陣の生産が分業で成り立っていることを考えても、感謝しかありません。

──梅垣さんは毎年、西陣織大会に出品され、毎年何か入賞されている印象があります。今年の入賞作品もフォーマルでしたね。

(梅垣さん)

今どきはカジュアルとフォーマルの垣根が低くなっているようですが、やはりフォーマルにはフォーマルで、守らなくてはならないポイントがあると思います。世の中でよく言われるように、カジュアルなら時代に則した柄でもいいと思いますが、やはりフォーマルは伝統の流れに連なるものですから、時代に流されないように作るべきだと思います。トレンドに乗ったものを柄に取り入れたら売れるかもしれませんが、普遍性を求めるフォーマルとしては適切ではないように思います。

──伝統については、京都中でいろいろ言われているトピックだと思います。変えるところと変えないところのバランスが難しい、と当たり前なところで終わるのがこの議論の常ですが、梅垣さんはどう考えておられるのでしょうか。

(梅垣さん)

伝統においては、歌舞伎という伝統芸能がありますが、本来は能を傾(かぶ)いたものだから歌舞伎なわけです。また、歌舞伎は形式美を大切にします。本筋をわかったうえで形式を大切にしたうえで「かぶく」からかっこいいわけで、本筋がないものはただの「型無し」にすぎません。

また、古典落語と漫才を考えてみますと、漫才は時代に合わせて作っていますから、時代が変わると面白みも減退します。一方で古典落語は、時代の変化にもあまり影響を受けず、何年たっても面白いものですよね。この漫才と古典落語がカジュアルとフォーマルの違いで、そのまま伝統とは何かにつながると思います。古典落語でも落語家によって時代に即した表現を取り入れます。

基本を理解したうえで応用すると、伝統を継承しながら変革できるのではないでしょうか。

こういった時代を問わないで評価された物の感性を、西陣織なら柄や織技術に活用していくのが、西陣でフォーマルをやっていくには大切かと思います。

──普遍的な美的感覚を継承していることが伝統の要件、ということでしょうか。「伝統は変わり続けるから伝統」との意見は、今どき誰でも言っていて、本当に考えて言っているのか疑問に思うことがあります。ただ、需要の先細りは避けられない様に思います。

(梅垣さん)

そうですね。「普遍的な美的感覚の継承」は弊社のコンセプトである「温故知新」につながると思います。「古きを尊び、新しきを知る」ことが肝要です。

需要の先細りに関しては、本来のフォーマルと考えますと、もともと大衆向けではないのですよね。公家や大名家など、特権階級をメインターゲットにしてきたのが本来のフォーマルです。昭和の終わりから平成初期にかけて、西陣のフォーマル製品がよく売れた時代がありました。「一億総中流」といわれるように、これはフォーマル着を持っている人が少ない中で、日本人が西陣のフォーマルを買える時代が来たから売れたわけです。

したがってグローバルな現在において、富裕層の中で世界に類を見ない服飾文化である着物を理解して着物を着たいと思われる人々をどうにかして増やすしかないですよね。

──難しい課題ですが、それが今後の展望にもつながっていくのでしょうか。

(梅垣さん)

そうですね。需要の喚起は何よりも大切ですが、それよりも大きな問題があります。西陣においては五百年に渡り織技術を受け継ぎ、現在の世界に比類なき織物文化を支えてきてくれた職人さんの職住一体の体制が崩壊してきている事です。

今後の展望としては、その事を踏まえた上で今の伝統的な職人による生産能力を維持できるように行政も含め様々な業界の力を借りて西陣織を継続していく必要があると思っています。

また組合においても若手による新たな市場開拓を模索しています。

市場開拓の中には、次世代の富裕層にも焦点をあて取り込んでいく事も、今後の展望につながっていくのではないでしょうか。