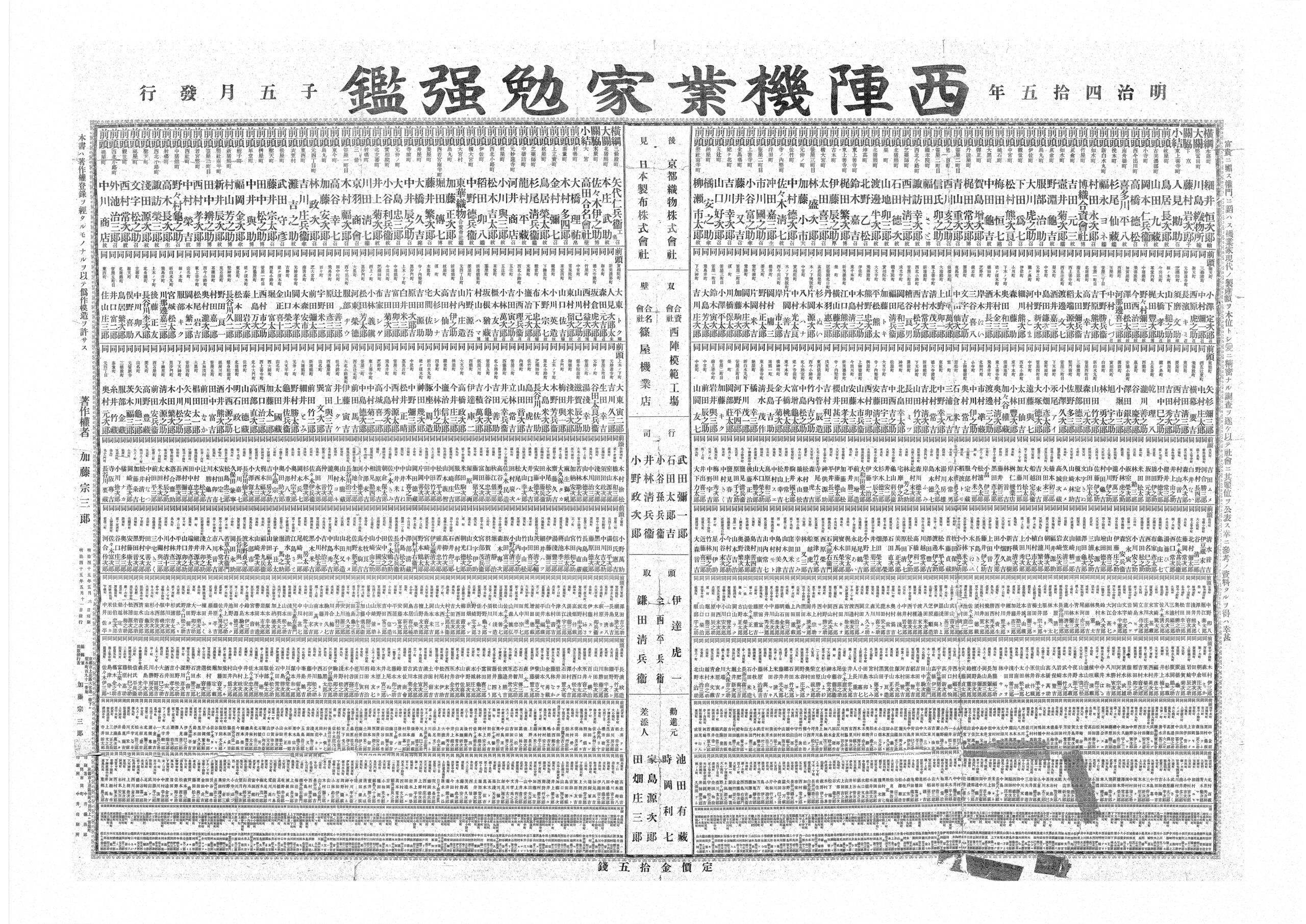

平安時代には官営の織物工房

西陣織の源流は、遠く古墳時代にまで求められます。5、6世紀頃、大陸からの渡来人である秦氏の一族が山城の国、つまり今の京都・太秦あたりに住みついて、養蚕と絹織物の技術を伝えたのです。

西陣織の源流は、遠く古墳時代にまで求められます。5、6世紀頃、大陸からの渡来人である秦氏の一族が山城の国、つまり今の京都・太秦あたりに住みついて、養蚕と絹織物の技術を伝えたのです。

飛鳥時代や奈良時代を経て、やがて平安京への遷都が行われると、朝廷では絹織物技術を受け継ぐ工人(たくみ)たちを織部司(おりべのつかさ)という役所のもとに組織して、綾・錦などの高級織物を生産させました。いわば国営の織物業が営まれていたわけです。織物の工人たちは現在の京都市上京区上長者町あたりに集まって、織部町といわれる町をかたちづくっていたといわれます。

「大宮の絹」「大舎人の綾」と珍重

応仁の乱の西軍本陣が名の由来

ところが、室町時代の中頃、京都の街を舞台に東軍と西軍が争う応仁の乱が起こります。乱は11年間も続いたため、多くの職工たちが戦火を逃れて和泉の堺などに移り住み、大舎人町の織物業は壊滅状態となりました。しかし、戦乱が治まると彼らは再び京都に戻り、もとの場所にほど近い白雲村(現在の上京区新町今出川上ル付近)や、戦乱時に西軍の本陣であった大宮今出川付近で織物業を再開しました。西陣織という名前は、西軍の本陣跡、つまり西陣という地名がその由来です。

大宮あたりの織物業者たちは大舎人座を復活させ、室町時代の末ごろには、この大舎人座が伝統ある京都の絹織物業を代表するものと認められるようになりました。

紋織技術で日本の代表的織物に

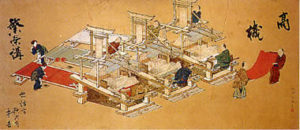

また、大陸伝来の高機(たかはた)という技術を取り入れ、先に染めた糸を使って色柄や模様を織り出す紋織(もんおり)が可能になったのもこの頃です。こうして紋織による高級絹織物・西陣織の基礎が築かれ、その産地としての西陣が確立されたのです。

西陣織とその産地・西陣は朝廷からも認められ、豊臣秀吉などによる保護を受ける一方、その後も自ら中国・明の技術を取り入れるなどしてすぐれた織物を生み出し、いっそう発展を続けました。そしてわが国の絹織物業の代表的存在であると同時に、京都を代表する産業ともなったのです。

江戸時代になり、世の中が安定して町人文化が台頭してくると、高級織物の産地である西陣はさらに繁栄。大きな糸問屋や織屋が立ちならぶ織屋街が形成され、高級織物はもとより、ちりめんや縞に至るまで織り出し、その勢いは他を圧倒していました。

苦境を乗り越え近代化にも成功

しかし、江戸時代も半ばを過ぎると西陣にも苦境が訪れます。度重なる飢饉で世の中が不安定となり、幕府による奢侈(しゃし)禁止令もあって需要が減少。また、二度の大火にもあい、丹後や桐生など新しい絹織物産地が生まれたことも痛手となりました。

明治になって首都が東京に移されたことも、京都の街全体の勢いを失わせました。

しかし、昔から、海外の先進技術の導入に積極的であった西陣では、文明開化のチャンスにいち早く呼応。人材をフランスなどに 派遣し、ジャカード織物などの技 術を取り入れて、近代化に成功したのです。

技術進化と意匠の洗練、幅広い用途開発も

大正や昭和にいたって、高級絹織物の大衆化を進めると同時に、伝統的な手織技術の高度化や図案・デザインの洗練にも努め、わが国の高級織物業の代名詞としての地位を確かなものとしたのです。

現在では、西陣織製品の用途の拡大にも取り組み、伝統的な帯地やきものに限らず、ネクタイやショール、和装小物などの材料用としても格調高いすぐれた製品を生産。壁掛けなどいわゆるインテリア用途の製品が、帯地に次ぐ生産額を占めるほどになっているほか、斬新な感覚の洋風着物などの普及にも取り組んでいます。