1, 綴(つづれ)

2, 経錦(たてにしき)

3, 緯錦(ぬきにしき)

4, 緞子(どんす)

5, 朱珍(しゅちん)

6, 紹巴(しょうは)

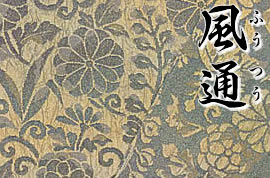

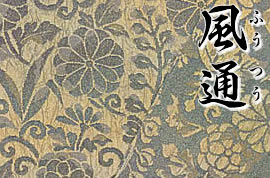

7, 風通(ふうつう)

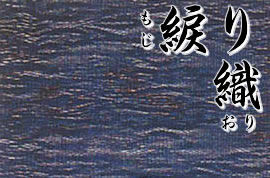

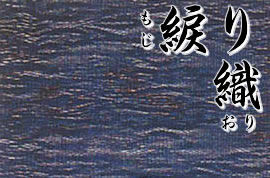

8, 綟り織(もじりおり)

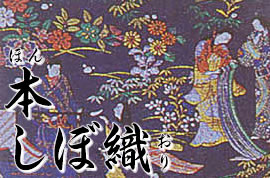

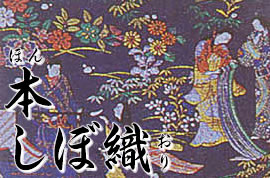

9, 本しぼ織り(ほんしぼおり)

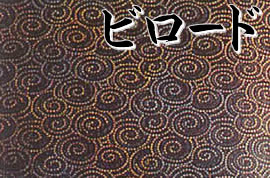

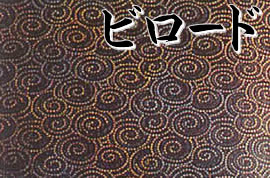

10, ビロード

11, 絣織(かすりおり)

12, 紬(つむぎ)

1, 綴(つづれ)

組織

平織を応用した綴織(つづれおり)は、よこ糸で紋様を織り出すため、たて糸に比べ3倍から5倍も密度の大きいよこ糸でたて糸をつつみ込むようにして織ってゆきます。したがって織り上がった織物の表面には、たて糸はみえません。

また、紋様はジャカードの作用によらず紋様の部分ごとに織りあげてゆくため、無地の部分をのぞいて織幅全体によこ糸が通らず、紋様の色糸と色糸の境目にスキ間ができているのが特徴です。

この綴織の技法は、爪をノコギリの歯のようにギザギザにきざんで、紋様の部分部分に織り込んでゆくといったこまかい織り方です。そのため、複雑な紋様になると1日かかっても1センチ四方しか織れないものもあります。

歴史

世界で一番古いものは紀元前1580年頃、エジプト第17王朝期のものといわれています。西陣では、江戸時代の中期に井筒屋瀬平という人が綴錦を織った記録があります。

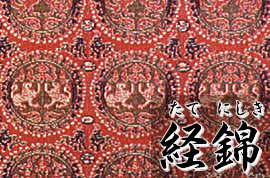

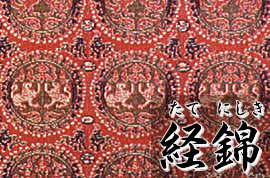

2, 経錦(たてにしき)

組織

経錦は文字通り経糸によって、地の文様が織り出されている錦です。つまり3色の配色による織物であれば3色3本の経糸を1組として、これが互に表裏浮沈交替して地や文様を織り出しているわけです。したがって、色数が多くなれば、それだけ経糸の本数も増すことになり、開口の操作も容易でなくなりますから、自然配色にも限りがあり、また大きな紋様は織りがたいということにもなります。それゆえ、経錦はふつう二重経のものがほとんどですが、なかには四重経、六重経のような驚くべきものもあります。また配色に変化をつけるために、地を何色かの縞にする場合もあります。

歴史

経錦は何色もの彩色を用い紋様を織り出す錦のなかでも最も古い歴史をもっていて、千二百年以上も前から織られていた織物といわれていますが、その発祥は定かでありません。中国からわが国にその技法が伝えられた年代も不明ですが、七・八世紀の飛鳥・奈良時代の遺品が法隆寺や正倉院に伝わっており、現在も見ることができます。

3, 緯錦(ぬきにしき)

組織

歴史

錦の歴史は大変古く、中国では漢代に遡り、わが国でも奈良時代にすばらしい発展を遂げ、経錦、緯錦などの技法や各種の紋様の錦が織られてきました。平安時代以降になると、更にそれは細分化され唐錦、倭錦、糸錦などと名付けられた諸種のものが織られてきました。

また、緯錦においては奈良時代と平安時代とではその糸遣いを異にしており、錦は時代とともに複雑多様に発展していったことになります。錦地を代表する「糸錦」は天正年間、明様の製織法にならって西陣で織り始められたという記録がありますが、別搦みで裏の絵緯の浮糸を綴じた錦が盛んに織られるようになったのは、帯地に用いられるようになってからと考えられ、江戸時代のことと推測されます。

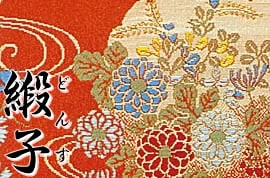

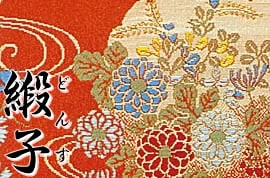

4, 緞子(どんす)

組織

経糸と緯糸が各五本ずつの繻子織(しゅすおり)、つまり五枚繻子の表裏の組織をそれぞれ地あるいは紋に用いたものが緞子といわれています。繻子織は織物の三原組織の一つで、経糸と緯糸との組織点をなるべく少なくしつつ、その組織点を連続しないように分散させ、織物の表面に経糸、あるいは緯糸を浮かせた織物です。

歴史

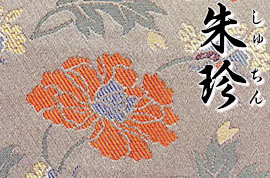

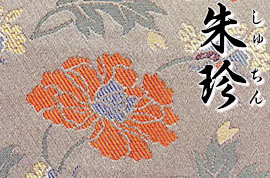

5, 朱珍(しゅちん)

組織

繻子は通常5枚または8枚繻子組織のものが多いのですが、昔の書物によると繻子は八糸緞、朱珍には七糸緞あるいは七彩という字を当てています。また、繻子の地合に何種かの絵緯で、紋様を織り出したもので、中国では七の字に変わるという意味があります。同じ繻子織の緞子と異なる点は<地上げ紋>がないことです。

歴史

朱珍が日本で織られるようになるのはそれほど古くはなく、中国からの舶来の織物にならってようやく室町時代に入ってから始められたと考えられています。しかし江戸時代になってもなお中国から盛んに渡来したことが記録され、人々の人気を得たのは、その独特の美しさに魅せられたからでありましょう。

なめらかに艶のある地合の繻子組織に、幾挺もの絵緯の杼を持ちかえて、色彩豊かにさまざまの紋様をあらわした華やかさ、さらに金銀箔を引き入れて豪華さをもそなえています。江戸時代も中期以降は能装束や一般の婦人の帯にはなくてはならないものでした。

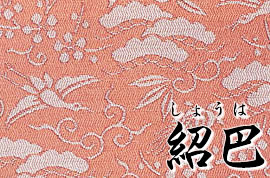

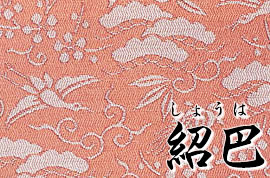

6, 紹巴(しょうは)

組織

歴史

残念なことに、紹巴はその歴史について明確な史料がありません。ただ、名物裂金襴のなかにみられる紹巴裂については、千利休の弟子であった連歌師、里村紹巴(1524~1602)の愛玩したもので西陣で製織されたとされています。

7, 風通(ふうつう)

組織

普通の織物の断面は一重ですが、風通織をはじめとする二重織物や三重織物の場合は、その断面はそれぞれ二重・三重になっていて多層織物と呼ばれています。風通織はこの多層織物の代表といわれるもので、二重・三重織で、上下あるいは、上中下のそれぞれ色の異なった織り方を交互に表面に出して模様を表します。二重織のものを二色風通といって表裏反対色の紋様を表すことができ、西陣の着尺や袋なごや帯などに使われています。

歴史

8, 綟り織(もじりおり)

組織

歴史

日本では飛鳥時代の天寿国繍帳に用いられ、奈良時代の遺品は正倉院に多種多様のものが伝えられています。しかし平安時代以降は次第に衰徴し、応仁の乱によってついに姿を消すこととなり、江戸時代には最も単純な羅が織られましたが、本格的な復活は昭和になってからで佐々木多次郎氏の努力によるものです。

9, 本しぼ織り(ほんしぼおり)

組織

歴史

しぼのたつ絹織物には縮緬(ちりめん)やお召などがあり、ことに縮緬は友禅染を始めとする後染めの生地にはなくてはならないものの一つです。日本におけるこの織の類品はすでに古代のものに見出せますが、近世初頭の海外交渉によって中国製のものが渡来し、それがあらためての基盤となりました。遺品には上杉謙信の服飾に紅地のものが見られ、豊臣秀吉拝領と伝えるものには重厚な白縮緬の陣羽織があります。そのようなことから日本でも渡来を後から織られることとなったと考えられていますが、西陣で本格的な生産が始まるのは江戸初期からです。

繍や染の美麗な縮緬の小袖類が数多く伝えられていますが、いずれも大変軽く薄く、風合いが現在のものとは異質です。またお召の名称は、徳川11代将軍家斎(1787~1837在職)が納戸地に細かい格子の縮緬を好んで着用したことに由来するとされ、この種の先染縮緬を将軍家のお召物の意でお召縮緬あるいはお召とよぶと伝えられます。

その後は、渋く無類に粋で、しかも一種の張りのある風合いが文化文政期の人々によろこばれて、男物のみならず女物にも重用されました。その傾向は現代に及び、昭和初期には男女物が半々の割りで織られ、第2次世界大戦前までは高級着尺を代表する存在でありました。

10, ビロード

組織

西陣のビロードは特有の羽毛や輪奈をつくるため横に針金を織り込み、後で針金の通った部分の経糸を切って起毛したり、引き抜いて輪奈を作るもので、有線ビロードに類します。本天(ほんてん)と呼ばれるものは緯糸を3回普通に織って、次にパイル経を地組織から上げ、そこに針金を一本入れる織り方で、約3センチ間に直径1ミリ長さ50センチの針金を50本も織り込みます。

歴史

なめらかな手ざわりと、柔らかな光沢が魅力的なビロードは16世紀に入ってから南蛮貿易で日本に渡来しました。信長を始めとする当時の人々がこの珍奇な織物に魅了されたことが、来日の宣教師の記述に見られます。遺品では上杉謙信の牡丹唐草文様マントが最古のもの。やがて日本でもその織法が解明され江戸時代初期、正保・慶安の頃に始められたといい、また「西陣天狗筆記」には元禄の頃、今出川堀川西入万屋清右衛門へ織法が伝えられたとあります。

11, 絣織(かすりおり)

組織

たて糸とよこ糸を部分的に防染して平組織に織り上げて何らかの紋様をあらわしたものを絣といいます。朱子組織のものもあります。

歴史

その後の実態は不明ながら、江戸時代以降は結城、大島などをはじめとして日本各地で特色ゆたかな絣が織られ素朴な織法に工夫がこらされました。なかでも西陣ではお召の矢絣などを代表として他に、能装束の段替りや、熨斗目(のしめ)の腰替り部分に配された紋様に絣技術が生かされたことは歴史的にもみのがせません。

12, 紬(つむぎ)

組織

真綿を手ツムギした糸をたて糸、よこ糸に使用し、手機で絣、縞、白などに織り上げたもので、先練、先染めの平織りのものです。